Qualche anno fa parlando con dei colti ed appassionati viticultori toscani a proposito del vino, delle sue problematiche e della enorme cultura storica, religiosa ed archeologica ad esso legata, convenimmo totalmente su quanto è connesso a questo straordinario prodotto terminale della Vitis Vinifera (in Italia, per la produzione del vino, possono essere usate solo uve appartenenti a questa specie) o provenienti da un incrocio tra questa ed altre del genere Vitis, come ad esempio la Vitis Labrusca, la Vitis Rupestris.

Ancora prima del dialogo con i viticultori toschi, mio zio Settimino (marito della sorella di mia madre) nato nel Valdarno e minatore nella stessa zona, mi disse come ritrovarono, nella stratificazione della lignite, dei reperti che gli esperti codificarono essere dei fossili di tralci di Vitis Vinifera di due milioni di anni fa! Quindi una vite che già cresceva spontanea nella “notte dei tempi”. La ricerca storica ci dice che intorno al Mar Caspio e nell’oriente turco sono state rilevate le più antiche tracce di coltivazione della vite e sembra che il primo “vino” fu scoperto per caso per la fermentazione accidentale di uva dimenticata in un recipiente, siamo intorno a diecimila anni fa in zona caucasica.

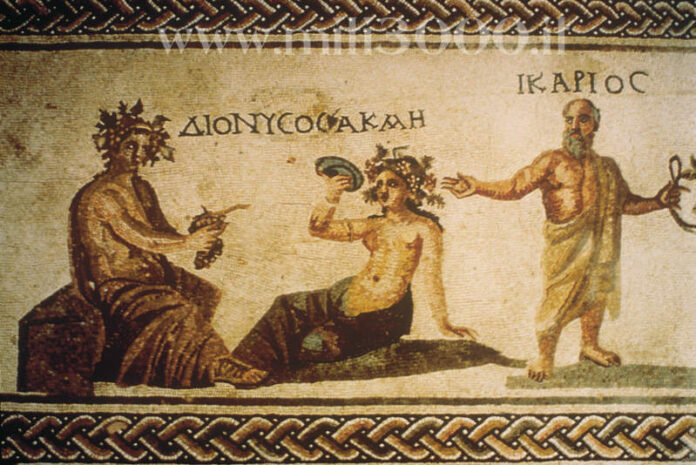

Ma la coltura/cultura del vino arrivò prima in Egitto, intorno al 3000 a.C. per poi approdare a Creta verso il 2200 a.C. e per poi espandersi da qui in Grecia e nelle sue colonie e quindi nell’Italia etrusca e latina. E furono gli Etruschi che, intorno al 625 a.C., iniziarono a diffondere il vino fra i Galli della penisola prima e d’oltralpe poi. Vino che andò a soppiantare, in quei luoghi, la bevanda alcolica delle Gallie che era la birra fatta di orzo e grano con l’aggiunta di miele e frutti di bosco. In questo forte processo della “vinizzazione” d’oltralpe (che ebbe come centro commerciale transalpino Lattara – ora Lattes) da parte degli Etruschi (Rasenna in etrusco), Caisra (Cerveteri in etrusco) ebbe un ruolo non secondario anzi, come testimoniato anche dal ritrovamento a Lattara di alcune anfore vinarie etrusche con tanto di “bollo” inciso di Caisra, la quale, comunque, era già il cuore della produzione vinicola dell’Etruria romana. E poi c’è la realtà e la leggenda etrusca legata al vino: La realtà che Fufluna (Populonia sul golfo di Baratti in Toscana), unica città etrusca sorta direttamente sul mare era addirittura intitolata al buffo dio Fufluns (il Bacco etrusco). Che l’etrusca Velzna (Orvieto) la quale era l’antica Oinarea (etimologicamente “la città dove scorre il vino”) fu menzionata pure in un testo (attribuito erroneamente ad Aristotele) a testimoniare come la fama del vino prodotto in Etruria avesse raggiunto, già in epoca antichissima, i lidi greci.

Alla leggendaria historia di Enea appartiene l’episodio in cui l’eroe fuggito da Troia si scontra con una coalizione di Rutili ed Etruschi, episodio nel quale si narra che Mezenzio re dell’Etruria non accetta di intervenire se non a condizione di ricevere addirittura tutta la produzione di vino del paese latino di Caere (Caisra in etrusco, Caere in antico romano, Agylla in greco, Cerveteri in italiano). Un vino che gli etruschi usavano addirittura pure come moneta di scambio per ottenere materie prime come metalli, sale, corallo e, financo, schiavi.

Ed in chiave religiosa vi è la citazione che si fa nella Bibbia (Genesi 9-20-27) la quale attribuisce la scoperta del processo di lavorazione del vino addirittura a Noè che, dopo il Diluvio Universale, avrebbe piantato una vigna con il cui frutto fece del vino del quale bevve fino ad ubriacarsi. Ricordiamoci che pure Gesù Cristo ha scelto il vino come specie sotto cui, nel sacramento dell’Eucarestia, si cela il Suo sangue “per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati”.

Un vino, comunque lo si voglia, da considerare come una antichissima bevanda che unisce, trasversalmente, popoli e civiltà imponendosi, da secoli e secoli, come un innegabile e forte vettore sociale e culturale.

Arnaldo Gioacchini – Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale